Being Charlotte

//Gedichte

Apfelstriemen keimen das Land blau.

Liebreich die Ernte, welche vor der Saat kommt,

und Tiere wie Höhlen bewohnen ihr Fell

im Lichte des fliegenden Morgens.

Deine Lippen die Frucht, in der mein Geheimnis ruht.

Tränen längst nicht feuern Asche auf zum Tag.

Nur Mut kann schwarze Not ins Reifen bringen.

Weil Steine wachen, träumt das Leben von der Ewigkeit.

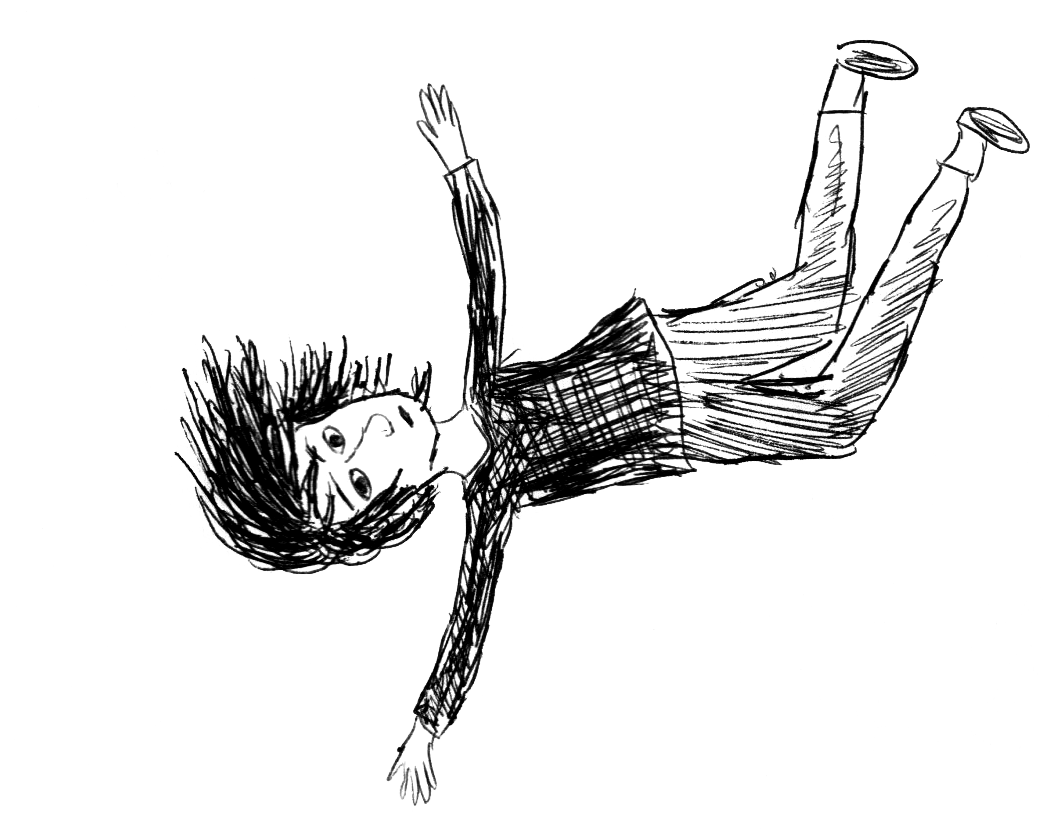

Getrost gib deine Vertikale auf,

das Mahl der Nacht, dein Geist erscheint,

Und fallen wirst du, in den höchsten Punkt.

✹

Das schwere Jetzt

Langsam klingt unser Ton herab/ringt in die wendige Höhlung des Anfangs/

Einen Pfad aus Geduld und Frühe./Der korngelbe Puls,/Still durchstrebt er unsere Fuge./Unter jener Bruchstelle, brunnenrot, wölbt sich,/Wieder und wieder schwellend,/Die zweisame Hautwurzel./Im Getrenntsein schweigt sie uns zusammen.

12.1.2014

✹

die ganze zeit geht dein tod neben mir

...

ist er denn so einsam?

...

nahe kommt er,

nahe kommt er,

schläft hinter meinen lidern,

küsst mir die lippen blass.

unter der papierenen haut

zeichnet er mir die adern blau,

schiebt sich

zwischen fleisch und knochen

und wartet

✹

Sollten je die Nebel lichten sich,

welcher Blinde wagte es, ein Herz zu

bergen

in seiner Brust aus Splitterknochen?

Totes Gras wird Heu

den Tieren zum Fraß;

und Vieles fragt

von überall her.

Der Kopf kennt viele Worte

Doch Welten träumt er nur

Denn jene halten ihn

Die Taten sterben auf den Lippen schon.

Wozu noch Augen?

Um zu sehen?

Die Lichter trügen doch,

Sie brauchen Dinge um zu leben,

und ohne Schatten

begegnet nie der Schein dem Ding.

Solch Blinder also

hebt das Herz

dem Traum entgegen

und stirbt

am Licht vorbei

in immer wieder anderes Glück hinein.

✹

Die Schuhe des Willy Fritsch,

Krokodilleder, braun, Größe 40.

Ich ziehe sie an und gleich wieder aus.

Sie sind nicht, wie jene auf den Schuhbergen im Osten.

Ihre Geschichte ist die Gegengeschichte.

Es sind daher die Schuhe, mit denen man diese Berge besteigen kann,

es sind die Bergschuhe für die Schuhberge in Auschwitz.

✹

Du fragst mich, wann ich anfing dich zu lieben?

Du botest einst im Traum dich dar.

Auf steilen Klippen

vollmondnächtens

ergabst du deinen nackten Leib

der Nacht,

und strecktest bloße Arme

himmelwärts

zu deinen Füßen des Ozeans tobende Flut.

Der Mond erhellte dein Gesicht,

du lächeltest

und ich erkannte dich.

Ich war das Meer, der Sturm, die Nacht

und du hast mir die Stirn geboten

und gelacht...

✹

ein atemlied

(laut zu lesen, den rhythmus zu finden, nicht takt!)

offen, ganz offen

auf seinem schoß

nur lippen, nur zungen

und nacht

küsse

weltverschlingende Küsse

küssend

und immer noch küssend

und nacht

umschlungene körper

und atmen

und nacht

fleisch-zungen

schlängeln

samthelle schmerzen

und atmen

und nacht

nahe

die zungen-schlange

im sitzen sich windet

und windet -

ein atem-leib

an ihm

und auf ihm

nah zu ihm

und auf ihn

gesunken

küssen, küssen

und wieder küssen

atemgeschenke und zungen

lippensaftsüße und schweiß

hand auf seinem feuchten rücken

atem-stoss dunkel

und nass

ich küsse und küsse

sein mund,,

seine mundfrucht

aus schmerzschönem fleisch,

sein fleisch,

ach, sein fleisch - !

schlucken,

schlucken und lecken

entziehen und fliehen

zunge und leib –

er leckt

er verschlingt

die zunge, die lippen

der abgrund zu schmal für ein wort.

die lippen-

und wieder hebt er mich an

atemstoss

stoss

dringt in mich –

dringt und dringt

in mich,

hebt mich

bewegt sich

und hebt mich leicht

ich sinke

ich falle

ich falle und falle

nur lippen und atem und nacht

genug –

nicht genug

nicht hände und zungen

genug ihn zu fassen

zu trinken

zu essen

die zungenverschlungene atemfrucht uns

copyright juni 2000 die charlotte/das sonntagszimmer

✹

für die engel

im wilden sommer

an der täler ende

solch abend ist es

hitze flirrend

felder in den himmel zieht

da steht ein haus

ganz ohne grundriss

die weichen helden

töchtern

streichen übers glatte haar

in blumenwiesen stecken

blasse mädchenfüße

noch

vom regen

nährt das moos sich

auf den kahlen böden

der mütter kühle hände stillen

knabenwunden,

sie trocknen tränen

die tropfen sickern

glänzend

in das müde holz

doch ihre lippen

ziegeln mauern

in das herz der söhne

kein dach birgt

das bestandne mehr

und blütenstaub

schneit in die offnen räume

sie gehen fort

und finden doch

nichts andres als die suche

denn hier, an diesem ort

- so sagt man -

sind die engel

sie tanzen hier

- kein auge hat sie je gesehn -

in wilden sommern

auf der alten mauer

mit blassen füßen

und den wunden still

✹

Keines ist hier,

füllt mich mit Leben,

gibt leicht einen Auftrieb der Nacht.

Solche sind viele und

Rettungen wenig.

Die Fragen behelfen uns über den Grat.

Ein Messer, die Klinge,

zu tanzen noch mehr Pirouetten

im Mantel der Angst.

Doch der hat ein Loch

Und hält nicht mehr fehl.

So irren wir wütend, denn wer will schon frei sein?

Das gilt es zu wandeln,

die Klinge zu drehen

dem eigenen Herzen zu.

Zerbebt gar das Ganze?

So trügt es dir Leben,

im Dunkel spaltet der Zeiger die Zeit.

Ein Steigen, ein Bitten,

und du bleibst nur Zeichen,

die Brücke zwischen zwei Hälften der Nacht.

✹

kleine Vögel

fliegen über die Klippen hinaus

Auf Schwingen,

die wir bauen wollten

doch wir fielen tief

denn neben den Vögeln

liegt die Wahrheit über das Fliegen

✹

Knotentod, landweit, einwärts.

Gerissen die Taue.

Los!

Ruder verloren,

der Bug schneidet Weg,

die Wellen wie Schollen

im Zuge sich bäumen

wie Fleisch noch behäutet

schon einführend abwärts

Im Fallen noch fangen ein Leben –

gut ankern im Schrei. Weit vorwärts

der Mund,

die Laute erstickend,

bevor er doch bricht.

✹

so hell (das letzte abschiedsgedicht)

ein engel fiel herab zu mir

und als er mich erblickte,

brach sein flügel.

ich hielt ihn lang

in meinem arm

und hoffte ohne wort,

doch seine schwinge

heilte nicht,

so nah bei mir.

erst als ich los ließ,

wurde für ihn alles gut.

er hob die flügel

hoch und stolz,

berührte mit dem

finger meine stirne.

mein lächeln

trug ihn weit hinaus.

ich blieb zurück

mit offnen händen.

es war so hell,

dass ich die augen schloss.

// Funkenverdichtungen

Die beinahe Unerträglichkeit der Himmelsspiegelung in diesem stillen See.

✹

Aus den Ärmeln der dunkelblauen Seidenbluse wachsen mir die alten Hände.

✹

Der Schmerz ist wahrscheinlich so groß, dass ich ihn nur als Erinnerung der Erinnerung vernehmen kann.

✹

Jiddisch. Dieser Sprache aus der weiten Ferne des Gewesenem herübergeborgen, der Liebe und Schläue, der Verlautbarung reiner Gutherzigkeit lauschen entBindestrichfernt.

✹

Wenn einem der Geliebte vom Herzen abspringt, geht es sich ja faktisch leichter. Interessanterweise erlebt man dieses Leichtere als enorme Schwere. Wer kann das erklären?

✹

Sich ein Stoppelfeld in die Vulva stecken. Es ist Herbst. Es ist erst Herbst, und der Winter kommt noch.

✹

Im Zug nach Prag. Keiner deiner Sätze mehr im Telefon. Auf dieser rasenden Zugfahrt alle vom Fahrtwind aus den Speichern gerissen. Zerschmettert liegen sie nun da, Wort für Wort um die Gleise verstreut und mit jeden Atemzug entfernen sie sich weiter. Erleichterung. Bald wird der erste Schnee darauf fallen.

Rückweg: Als ich wieder an der Stelle vorbeifahre, blicken mich zwei Sätze an, fast unversehrt liegen sie da im Schmutz. Ich kann nicht anders, nehme sie nahe zu mir. Sie lauten: „Deine Nähe ist mein Glück.“ und „Deine Zartheit berührt mich zutiefst“.

✹

Alles würd ich geben in diesem Moment, für das Falsche.

✹

Der Pathos ist die Sonne der Einsamen.

✹

Der Interpret tötet den Dichter.

✹

Im Turm und im Hause schlafen die Dichter.

✹

Wie sich unsere Liebe aufhügelt zwischen diesen flusslosen Tälern, zu einem Fleisch.

✹

Gib einen Arm der Schwäche hin, dem Zittern einen Streit. Lass nicht verschmiertes Blattwerk zwischen uns aus Worten, die nicht sind.

✹

An Kafkas Grab

Das Sich-Zeit-Lassen, den Ort in kleinen Schlucken trinken, die Weite des Platzes in sich errichten, den Stein setzen, nicht zu gewaltig, aber fest. Deine Lage erspüren, den Sarg denken, dein Liegen in Überresten, fast zärtlich zerfallen. Die Stirne deines Schädels küssen. Einen Augenblick das Gefühl als wüchse deinem Knochengerüst ein gewaltiges Herz in der Brust, einen einzigen Schlag lang. Rundherum fliegen die Blätter auf.

✹

Solche Eruption des Zustands der Verbundenheit mit einer anderen Seele ist nicht – und vor allem nicht durch ängstlichen Rückzug - zu beseitigen. Wohl bewirkt es eher noch ein Anklammern, an den bisher gewohnten Halt, denn das ist diese Person im Laufe der Zeit geworden. Man steht da und hält sich mit aller Kraft fest. Von außen beobachtet sieht dies aus wie eine Frau die allein auf dunkler Straße steht und sich mit den eigenen Armen fest umschlungen hält.

✹

Das Geschick, es packt dich nicht wie man ein Kätzchen packt, am Nacken. Nein, es reißt dir, wenn du mit der Brust du zum Boden hin liegst, Kopf und Beine hoch, bewegt sie aufeinander zu, wie ein Klappmesser, so lange bis der Rücken bricht.

✹

Der Audi erträgt seinen Fahrer.

✹

Während ich die Texte von den Buchseiten abtippe, Wort für Wort, wölben sich im dunklen Safe die Buchstaben auf deinen Manuskriptseiten hoch.

✹

Die Stille ist so unabweisbar als wäre sie ein Schreien. Schreit es, können wir uns die Ohren zuhalten. Aber wie soll das bei der Stille gehen?

✹

Der Ehering am kleinen Finger des Mannes der um 10 Uhr Vormittag die offene Bierdose in der Straßenbahn hält.

✹

Er sieht mich an. Wie sein Gesicht dabei langsam altert, unter der stehengebliebenen Uhr.

✹

Freitag Nacht. In der Studentenkneipe. Ein nicht mehr junger Mann, Anzug, rote Krawatte, sitzt alleine am Tisch. Wie sein beliebiges Gesicht sich behaupten will, während die ringlose Hand das Bierglas umfasst.

✹

Der Text ist ärmer als der Autor.

✹

Wie der Vogel noch stehend schon fliegt.

✹

Hingestreckt liegt er da. Wie schwellend seine Lippen aussehen in den Spiegeln des Stundenhotelzimmers.

✹

Die Blässe deiner Lippen küsst mein Fruchtfleisch dir verrötend wund.

✹

So wiegt es und wiegt es, noch tiefer und tiefer,

der Fall eines Lebens ins andere hinein.

✹

Die Schritte schneien in den bodenlosen Raum.

✹

Die Schwere ist so groß, dass ich sie nur mit der Starre meines Blickes bändigen kann.

✹

Während er unbekümmert er selbst ist, kann ich es vor lauter Bekümmerung nicht mehr sein.

✹

Das Wort ist eine Leiche, sagte der Dichter.

✹

Wie die Hand des Mörders mit der Wunde überfordert ist!

✹

Manchmal ist Ungewissheit leichter auszuhalten als Gewissheit.

✹

Wie der Mann zusammengekauert auf dem roten Plastiksitzen der U-Bahn schläft. Seine Gitarre am Boden unter ihm.

✹

Den falschen Menschen zu erwählen ist eine virtuose Art der Selbstverletzung.

✹

Im Zerwürfnis will keiner mit dem einen tauschen und auch nicht mit dem anderen.

✹

Die Erblindung des liebenden Auges.

✹

Das Lot zeigt nicht mehr nach unten.

✹

Duino: Wie weit er vor mir geht, schweigend, auf unserem letzten Spaziergang.

✹

Widerspruch: Das In-mich-Kriechen mit den Augen, während die Worte mich zurückstoßen.

✹

Wie das Gesicht unter der Mütze schwimmt.

✹

Tun, wovor du am allermeisten Angst hast und erkennen, dass die Angst begründet war.

✹

Zusehen wie mein Empfänglichkeitsraum verkleistert.

✹

Die Vertikale im Winterwald.

✹

Was, wenn es der Dichter nicht ertragen kann?

✹

Im Tagebuch der Herzschlag des lange toten Schriftstellers.

✹

Wenn die Erde den Streit gewinnt, wird die Welt verlöschen.

✹

Du singst, „ergieße dich Freundchen, ergieße dich“. Du singst es zu deiner eigenen Melodie, während du in Prag über die steinerne Brücke gehst.

✹

Wie es wohl sein mag, nur vermittels einer roten Krawatte sichtbar zu werden?

✹

Das enge Leben von mir stoßen, die Wut wird mein Ballon. So halte ich mich. Noch.

✹

Er hat nicht den Ast abgesägt, auf dem ich saß. Nein, er hat den Arm abgesägt mit dem ich mich festhielt –

✹

Wie du mich mit den Augen verschlingst während du mich mit Worten zurückweist.

✹

Wie sich mein Gesicht im Löffel spiegelt während ich den Fruchtjoghurt im Munde genieße.

✹

Die Frau trägt den Daunenmantel wie ein Ballkleid

✹

Ich bin wie eine pulsierende, kaum zugeheilte Wunde auf zwei Beinen heute

✹

Wenn ich übertreibe, untertreibe ich immer noch!

✹

Wie er mich mit Blicken verschlingt, während er mich mit Worten zurückweist.

✹

Zusehen, wie zart sich die Gesichtszüge des schlafenden Kindes ausbilden.

✹

In der U-Bahn. Ein Mann. Die Kleidung verschmutzt, auf dem Schoß ein offener Tetrapak. Wein. Wie er unentwegt starr aus dem Fenster blickt, während sich die ihm gegenüber sitzende Frau die Nase zuhält.

✹

Das ganze Ungeliebte in mir eruptierte beim Lesen dieses Buches.

✹

Das Prinzessinnenkleid im Schaufenster des Migrantenviertels.

✹

Mit einem Mal spürte ich, wie mein Gesicht von der Nasenwurzel her hässlich wurde.

✹

Die Schuhe der Frau laufen ebenso spitz zu wie ihre Nase, nur eleganter.

✹

Heute trage ich mein Unglück wie ein Fell, die abgezogene Haut nach außen gestülpt.

✹

Die Erinnerung, wie mit einem elastischen Band festgehalten im Vergessen.

✹

Im Bus. Die hervortretenden Adern auf der schönen Hand des abstoßenden Mannes mir gegenüber.

✹

Sind wir die Fadenpuppen unserer tierischen Wesensanteile?

✹

Das einzige Lächeln heute: Ein Linzerauge in der Auslage einer Dönerbude an der Thaliastraße.

✹

Der Gladiator. Wie er den Helm abnimmt. Seine müde Stirn darunter.

✹

[ +48° 18’ 41“ nördlicher Breite, + 16° 16’ 9,40“ westlicher Länge] Die Koordinaten deines letzten Atemzugs.

✹

Das allerzarteste Wesen ging aus den Lenden des Sohnes eines Schlächters hervor!

✹

M. ließ mich durch mein Schlüpfen in seinen Blick daran denken mir seine Haltung wie ein Kleid anzugießen. Es passte sprichwörtlich ebenso.

✹

Im Wald von Schönbrunn. Der Mann imitiert Vogelstimmen, die Hände voller Futter in den Himmel gestreckt.

✹

An den Rändern der Freude wächst die Versteinerung wie Eisblumen.

✹

Hinter meinen Knochen spüre ich wie du dich hervorprägst als etwas Zartes. Vielleicht ist nun mein Aussehen verändert?

✹

Auf der Kellergasse, unter dem Almdudlersonnenschirm, die Winzerkönigin mit der Plastikkrone.

✹

Die Spuren deiner Existenz ganz in mich aufnehmen und vermittels meines Lebens ins Biologische zurückholen.

✹

Zürich: Den Ort mit Hilfe der Augen in mich einatmen.

✹

Man sieht, dass es gelingt. Man sieht, dass es gelingt und weiß nicht, was der Grund dafür ist. Man sieht es bei den anderen.

✹

Meine Kläglichkeit mit beiden Händen greifen und an mich drücken.

✹

Einen Menschen charakterisieren, dabei keine Eigenschaften verwenden.

✹

Berlin, Wannsee, Heimweg vom Grab des Heinrich von Kleist und der Henriette Vogel: In der Hitze sammeln sich zwischen den Eisenbahnschwellen die Gedanken.

✹

Zug nach Rostock, kurz vor Oranienburg: Der Schreier in meinem Kopf richtet sich zur Stirne hin.

✹

Die Suche nach der Perfektion verhindert das Finden.

✹

Wie das Gesicht des Menschen, während er isst, tierisch wird.

✹

Wie sich die Sonnenblumen von der Sonne abwenden.

✹

Die zerzauste Audrey-Hepburn-Frisur über dem fallenden Gesicht der Schaffnerin.

✹

Durch das Land fahren, es vermittels der Augen in mich hineinnehmen und im Grunde nirgends mehr heraus.

✹

Manche Menschen lesen, um aus der Welt weg zu gelangen. Ich dagegen lese, um mich tiefer in die Welt hineinzubohren. Das Gewinde wird vermittels der drehenden Bewegung in mich geschnitten.

✹

Ich schreibe vielleicht wie ich spreche, ich spreche vielleicht wie ich denke? Ich weiß es nicht. Kann man denn Gedanken überhaupt aufschreiben?

//Lass dich fallen, dein Boden bin ich – Tanzverdichtungen 4.1.2016

Es ist der Tanz, der den Tänzer hervorbringt, nicht umgekehrt.

✹

Die Zeit des Tanzes ist die Erlebniszeit seiner Wegstrecke im Raum.

✹

Lebensraum ist Tanzraum

✹

Der Tänzer am Strand hat das Ziel in sich. Er ist gemeint. Sein Tanz ist der Weg ins eigene. Er ist absichtslos. Es gelingt nur, wenn es absichtslos ist.

✹

Die Bedeutung des Ganzen ist vielleicht nur die Bewegung deines Hauptes. Sieh, wie rot aber deine Lippen sind und wer dich hierher geführt hat.

✹

Der Tanz ist vierdimensional.

✹

Der Tänzer ist das Instrument des Tanzes. Ein Wort kann ihn über die Schwelle heben, denn der Tanz hat auch Worte.

✹

Der Leib, nicht etwa der Körper ist das Erscheinungsbild des Tanzes. Auch deine Tränen sind Leib.

✹

Das Licht und die Luft tanzen, die Worte weglassen.

✹

Die Schritte schneien in den leeren Raum.

✹

Der Tanz hält dich, er hält dich in deinem Wesen und du bist der, der ihn hält als das dich in deinem Wesen haltende. Man sieht es an der Weise wie du auf dem Boden liegst, wenn die Nacht kommt.

Worte sind antigrav.

✹

In der Bewegung wird das Beharrliche und das Schwere leichter. Die Bewegung ist Erlösung und die Bewegung ist Versuchung.

✹

Die Bewegung entsteht aus sich selbst. Die Bewegung bewegt.

✹

Es gibt eine Sprache des Tanzes, sie ist noch vor dem Wort, sie ist vorläufig wie die Zeit und älter als die gesprochene Sprache.

✹

Um eine Bewegung zu beschreiben, braucht es viele Worte.

✹

Selbst die Starre ist Aggregatszustand der Bewegung. Der Vogel, noch am Boden, fliegt schon.

✹

Fließen bedeutet frei Werden. Die noch nie gemachte Äußerung schreien, ohne Stimme.

✹

Er schwebt vielleicht, und was schwebt, hat seinen Boden in sich selbst.

✹

Die Zeit hat er uns gezeigt, der Tänzer, den Augenblick ins Stehende gebracht durch seinen Sprung. Die ganze Intensität des Jetzt. Er war die Zeit und der Raum.

✹

Leibend tanzt er uns die Welt ins Licht.

✹

Schwer ist er, der müde Körper und oft ängstlich, denn die Nacht ist lichtlos und der Tag hilft wenig. Das Stehen ist schwer. Das Schweigen ist schwer. Das Stehen ist schweigende Bewegung.

✹

Ich habe das Wort, es kann dich halten und eine Weile wirst du bleiben, gut dich nähren an der Tiefe und dem Schmerz, denn empfindsam bist du, durch den ganzen Leib hindurch, wie ein spärlich bekleidetes Kind unter dem Nordlichthimmel.

// Texte

O:27 „The Shadow of Your Smile“in meinem Ohr, Alkohol im Blut. Es ist spät. Nur Schatten, keine Menschen. Das trockene Licht meiner Schreibtischlampe. Eine Fruchtfliege stößt mit ihrem kleinen Körper unentwegt gegen die heiße Glühbirne. Immer wieder versucht sie, die Arme! die Dumme! in die Birne einzudringen, denn Birnen sind ihre natürliche Bestimmung. Sie weiß nichts von Edison und dem elektrischen Wunder. Ihr leuchtet Nahrung, und dann hat sie das auch schon wieder vergessen. Ich sehe ihr zu, lange, ohne Hoffnung, bis sie, vor Erschöpfung wohl, auf den Schreibtisch niedersinkt. Wie öffnen sich Menschen. Denn sie sind meine Bestimmung. Ich verstehe mich nicht recht darauf. Würde gerne klug darüber reden, aber leider, niente. Ich schaue die Fruchtfliege an, wie sie langsam auf dem Tisch dahinkriecht. Sie erholt sich, tankt Kraft für den nächsten Anlauf. Vielleicht bin ich gar nicht so anders als sie? Will öffnen, wo nichts zu öffnen ist. Stoße mir die sture Stirne wund oder ist es die Herzwand? verstehe es nicht, renne drauf los, erschöpfe mich, sinke auf den Grund, fliege wieder los, schwirre durch die Nacht. Aber was heißt Öffnen? Was soll das sein? Ich komme nicht drauf. Jemand öffnen? Mich öffnen? Die Glühbirne könnte ich nur auf bekommen, indem ich sie zertrümmere oder sie mit sanftem Druck anbohre. Am besten wäre wohl, mit Hilfe ganz zarten Sägens, das Gewinde vom Glas zu trennen. Nein, wartet mal, noch besser, in die Glühbirnenfabrik gehen und sie retten, bevor sie für immer verschlossen wird, einen kleinen Segelschoner hineinbauen. Ich lächle jetzt! Stelle mir vor, wie in einen Menschen ein Segelschiff hineinzubauen wäre. Das wäre doch auch eine Idee für den Menschen, oder? Ihn erreichen, bevor er sich verschließt. Etwas Schönes in die Mitte seiner Welt bauen, es verankern als Vorankündigung der Fahrt über alle Ozeane der Welt. Aber was, wenn der richtige Zeitpunkt dafür verpasst wurde? Zertrümmern oder Anbohren kann man Menschen nicht. Oder doch? Was bei Glühbirnen geht, lässt sich bei Menschen vielleicht auch versuchen. Oder ganz am Anfang der biologischen Existenz ansetzen? Ist nicht jeder Fall eine einzigartige Eizelle, in die die Spermien des Geschickes einzudringen versuchen, und nur eine schafft es, die schnellste! Wie willst du diese eine vorher unter den Millionen Gleichgesinnten herausfinden? Also, worum geht es eigentlich jetzt? Nun, vorgestern war da dieser Mensch, ein guter Mensch. Und ich, die gar nichts vorhersieht, nichts plant, ich kann nur wahr sein, versuchen, zu mir stehen, vielleicht dieses, mein Stehen, versammeln zu einem Ge-stehen, es sagen wie es ist. Hoffentlich kann ich das! Denn dafür müsste ich mich ja erst einmal selbst verstehen. Meinem Charakter jedenfalls liegt jede V o r g a n g s w e i s e so fern, wie einer Amöbe oder, um es nicht ganz so abwertend klingen zu lassen, einem Tier eben. Denn, das wissen wir aus Schule, Funk und Fernsehen ganz gewiss: Tiere denken nicht. In solch paradiesisch unhistorischem Zustand fand ich mich an diesem Tage vor dem gestrigen wieder. Dieser Zustand ist von der Art, dass in ihm befindlich dem Menschen kein historisches, sprich erinnerndes Bewusstsein reflektierend existiert und damit auch keine Zukunft. Es ist das ewige Jetzt. Und in ebensolchem, unhistorischen Zustand habe ich, auf die Spitze einer Wahrheitswoge getrieben etwas gesagt. Sagen aber ist Machen. Ich habe somit etwas gemacht. Vielleicht habe ich sogar Schluss gemacht. Ich meine, Schluss wollte ich, in dem Sinn, nicht machen, natürlich. - Aber natürlich nicht! Es wäre aber unehrlich zu behaupten, ich hätte nicht gewusst, dass da aus der Ferne irgendein Tor ‚auf oder zu’ winkt. Genau hab ich es gewusst, sogar vielleicht - oder vielleicht auch nicht - damit spekuliert. Aber, als der Moment dann kam, an dem die Zeit sich zurückzog, ich also unhistorisch wurde, war nichts schwerer, weiter- oder ferner liegend, als zu denken. Im solcherart übersteigerten Jetzt bleibt uns nur ein Inne-Sein, es findet nicht in Begriffe, weil ohne Zeit ja der Apfel noch unversehrt am Baum der Erkenntnis hängt. Ich sagte es also, und als ich es sagte, war ich ganz da, g a n z d a. Den ganzen Abend über hatte es schon in meiner Stirn gewohnt, als Worthaufen, der sich zum Geständnis aufreihen wollte, im rechten Moment. Ich sah mir zu, wie ich ihm gegenübersaß, wie ich mit ihm lachte, wie wir immer wieder einander vorlasen, den selben Text, er heißt “die Abweisung“, wir redeten, stritten ein bisschen, lachten wieder. Ich sah uns zu wie er mich anfasste, wie ich seinem langen Blick nicht standhielt, wegsehen musste und ihm dann doch beide Hände auf die Wangen legte. Immer war es da. Entbergung, Verbergung. Das Vexierspiel des sich Öffnens und Verschließens, auch Liebe genannt. Beim Abschied, der ein vorübergehender hätte sein können, beim Abschied hab ich es gesagt, mutvoll, denn es drängte unbedingt nach draußen, zu ihm hin, denn er war doch draußen, oder? Er war doch draußen. Was aber, wenn es kein Innen gäbe, und folgerichtig dann auch kein Außen? Was aber, wenn das Subjekt eine Illusion wäre, wenn sie Welt in Individuen zertrümmert da läge, Trümmer, die alle zum Licht wollten? Denn im Licht wird es offenbar. Und wie bei allen Offenbarungen geht es dabei immer nur um das Eine. Der Evangelist Johannes hat es, dies Eine, vielleicht am tiefsten verstanden. Das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott! Und das Wort war Gott. Worte. Messer sind sie. Heilig sind sie. Schneiden Menschen auf, Schneiden Geschwüre heraus, schneiden Menschen voneinander ab, durchtrennen Blicke und sich festhaltende Hände, selbst wenn diese sich nur vorstellen, sich festzuhalten und es doch noch gar nicht tatsächlich tun... Worte. Messer sind sie. Einmal zum Beispiel hatte ich ein solches Messer bei mir. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen war. Wir wollten spazieren gehen, dieser Mensch und ich. Aber dabei hat ein Messer nichts zu suchen. Also versteckte er es für mich. Es sollte gut aufbewahrt sein, damit ich es unversehrt wieder an mich nehmen könnte, später. Nach einigem Hin und Her schob er es unter die Verkleidung eines Ofens. Ich weiß nicht, ob es zusammenhängt, aber in dem Moment fielen die Fassaden aller Häuser um uns und wundersame Gebilde kamen darunter zum Vorschein. Nun aber - übermorgen ist es heute schon - hatte ich etwas getan, was unsere Begegnung fürs Erste in einer Art geheimnisvoller Dialektik schloss, ich werde es getan haben im Bewusstsein dieses Risikos, aber tollkühn, wie alle, die sich vermessen zu denken, solcher Mut müsse doch vom Glück unterstützt werden. Wie arm sind wir Menschen doch, dass wir zur Wahrheit Mut brauchen. Die Götter aber rufen mich, weil sie Worte sind. Natürlich. Worte sind sie, die Ewigen, sie warten, sie walten. Ihr Denken ist nichts als ein Währen. Daher kehrt das Gleiche ewig wieder und frei wird nur, wer hört, wer sich in die Zeit stürzt und es aushält, sich entschließt, die ewige Wiederkehr als Mensch in der Zeit durchzustehen. Aber ich will das noch nicht ganz kapieren, beiße mich fest mit den Zähnen im Geschick, verwende das Messer, ich will nicht. Ich wehre mich. Fuck the destiny! Ich will nicht mehr warten. Ich schneide, ich spreche, ich schneide eine Sie aus mir heraus, ich schneide sie mir zurecht. Ich stelle sie auf die Tastatur, schaue sie mir an. Fasse nach meiner Rippe. Alles noch da. Sie, nun, frisch geschaffen, entscheidet, an diesem Abend, der die Lebenden beneidet, entscheidet sich, vom Konjunktiv in den Indikativ zu gehen. Keine Metapher, kein Agieren, keine Möglichkeitsform mehr. Es sagen, wie es ist und damit alles. Es sagen, heißt alles sagen, wie es ist und nur sich selbst anzugehören, von Grund aus. Sie macht es. Sie sagt es. Sie sagt: ... 0:57 26.September 2014 Dank an Kleist, Heidegger und Nietzsche für ihre Gedanken!✹Müritz Ostsee 1923/2013 Ich stand lange am Strand gestern, ich stand so lange bis ich selbst der Strand wurde, ich stand so lange, bis ich hier aufgewachsen war, jeden Sommer meiner Kindheit hier verbracht hatte, ich stand so lange, bis mir jeder Winkel, jeder Baum vertraut war, jede Schwingung der Küstenlinie, so lange, dass ich neun Jahrzehnte überwand, das Meer sah, den weißen Sand, die mit Davidsternen geschmückten Strandkörbe, den Himmel und den großen blassen Mann, wie er, abwesend, in eine Decke gehüllt, zum Horizont blickt. Ich stand so lange, bis alle Zeit ausgestanden war und ich zu verstehen begann, was mit „gesteigerter Erlösung“ gemeint sein könnte.✹Der Schlachttag Wie mir das Bild der aufgehängten Schweine an den Schlachttagen meiner Kindheit vor Augen tritt. Warum habe ich als Kind nie Bedauern oder Ekel bei den Schlachtarbeiten empfunden? Im Gegenteil, mit Feuereifer war ich dabei gewesen. Der Anblick eines aufgeschlitzten Schweines. Ausgenommen hängt es da, im Hof vor dem Stall. Die Schlachttage meiner Kindheit. Das viele Blut, der Stich in den Hals, zuvor das Gequieke der Tiere in Todesangst. Mein Stolz, wenn ich an der ausströmenden Halsschlagader den Kübel halten durfte. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, kein Tropfen durfte verloren gehen und mit stetem Rühren war dafür zu sorgen, dass das Blut nicht gerönne. Dabei zuzusehen wie das Leben in starkem Strom auspulsierte. Der Geruch dabei. Ich erinnere einen anderen intensiven Geruch beim Schlachten. Das Schweinepech. Es ist ein Pulver, mit dem das tote Schwein in einem Holztrog überstreut wird. Unter den Kadaver wurden zuvor zwei lange großgliedrige Eisenketten gelegt, deren Enden außen über den Trog herabhingen. Diese wurden nun von zwei kräftigen Männern, meinem Vater und dem Nachbarsbauern, erfasst, und sie zogen sie abwechselnd mit Wucht unter dem Schwein durch, so dass dessen willenloser Körper im sargartigen Holztrog hin und her geworfen wurde. Sie zogen die Ketten im selben Rhythmus wie zwei Holzarbeiter gemeinsam einen Stamm durchschneiden und wanderten währenddessen langsam der Länge nach am Trog entlang. Die Kette riss dabei, feinsäuberlich, jedoch mit einiger Gewalt, alle Borsten aus der Haut des Schweines. Rosig wurde sie dabei und überglatt. Das Schweinepech hatte einen beißend harzigen Geruch und besorgte wohl die leichtere Auslösung der Borsten aus deren Wurzeln in der Haut. Ein wohltuender Geruch. Er weckte auf. Hing das Schwein dann nachher aufgeschlitzt am Haken, war das Aufregende schon vorbei. Es wurde nur noch der Länge nach in der Mitte durchgeschnitten. Wie weich das Schlachtermesser durch das Fleisch fuhr, sicher geführt von meinem Vater. Wo es nicht weiterging, kam kurz und effektiv das Beil zum Einsatz. Das Beste aber am Schlachttag, war das Kesselfleisch. Auf dem Holzofen in der Küche der riesige Kessel. In ihm innere Organe, das ein oder andere kostbare Fleischstück und vor allem der ganze Kopf, kochend in Salzwasser. Dazu gab es frisches Brot. Niemals habe ich an solchen Tagen irgendeine Regung gespürt, ich meine wie Mitleid oder Abscheu. Das Schlachten war im Gegenteil ein großes, freudvolles Ereignis zu dem viele Menschen kamen. Sie halfen, aßen mit uns Kesselfleisch, wie eine Art Erntedank kommt mir das heute vor. Ich glaube, es ist mir von Anfang an ins eigene Fleisch gelegt, Tiere nur als Bestand zu sehen, nicht als lebendige Wesen. Das hat bis heute im Grunde angehalten, obwohl mein Geist dagegen revoltiert. Im Herzen bin ich immer noch das kleine Mädchen, das beim Abstechen des Schweines den Ringelschwanz halten darf und dann voller Stolz die ehrenvolle Aufgabe anvertraut bekommt, das kostbare Blut aufzufangen und zu rühren. Später habe ich oft mit meiner Schwester um diese Position in der Rangordnung der Schlachtaufgaben gestritten. Mein Vater machte selbst Wurst und Presssack. Die Därme wurden gewaschen und mit dem Wurstbrat gefüllt. Aus dem Fleischwolf quollen die zerkleinerten Fleisch- und Organteile. Ein Universum in Rot. Dunkel, hell, bläulich, ins Lila gehend und weiß. Weiß war das Fett. Der Duft von Majoran und erhitztem Blut erfüllte die Küche. Im Keller hatte mein Vater einen Selchofen gebaut, wo er den Schinken räucherte. Zuvor musste das Fleisch wochenlang in einem Surfass aus Holz eingelegt werden. Das stank. Irgendwie süßsauer und nach Wachholder. Vom Geruch des Essigs wird mir heute noch unwohl. Unser Schinken aber schmeckte wunderbar. Er war ganz und gar nach dem Geschmack meines Vaters komponiert. Ja, die Schlachttage schillern aus dem Damals noch herüber zu mir. Sie waren Festtage. Sie bekräftigten die bäuerliche Lebenswelt und das Sein des Bauern als solchem. Man war stolz, dankbar und zum Feiern aufgelegt. Es floss kein Bier, sondern der wahrhaftigere klare Schnaps, in den ich auch den Finger stecken durfte und dann ablecken. Mein Vater, riesengroß, mit blutigen Händen, wie ein Kriegsgott, war wunderschön. Dass er mich an seiner Seite sein ließ, wenn er sein archaisches Werk verrichtete beglückte mich tief. Wie tief, das spüre ich erst heute. Ich erinnere gar nicht, wo an jenen Tagen meine Mutter war. Mein Vater aber war die Welt. Ja, und mein Opa. Ihn erinnere ich auch, sein runzeliges Gesicht und das bis ins hohe Alter rabenschwarze Haar. Wie er „Salem ohne“ rauchte. Ich musste ihm die Zigaretten immer beim Wirt holen, denn es gab kein Geschäft in unserem Dorf. Der Bäcker brachte die Semmeln, Brezen und das Brot zweimal in der Woche mit dem Auto. Dienstag und Donnerstag. Sie lagen dann außen auf dem Fensterbrett aufgereiht und dufteten wunderbar. Manchmal habe ich vom frischen Brot heimlich ein kleines Stück Rinde herausgebissen. Der Opa also, er war im Krieg in Norwegen gewesen, der Opa bekam den Schnaps nur noch rationiert. Ein Glas am Tag. Das durfte ich ihm bringen. Wenn es vorsichtig die Treppe hinabtrug, blieb ich immer auf einer der unteren Stufen kurz stehen und nippte daran. Am Schlachttag aber wurde ihm der Schnaps nicht rationiert, und der Opa, wie männlich er da stand, ein Bein locker nach vorne gestellt auf der Haustreppe. Wie glücklich er war! Jedoch, kein Zweifel kann bestehen, der Gott des Schlachttages war mein Vater. Die Gewissheit darüber, eine Art Boden meiner Welt, reicht bis in die Wurzeln meines Ursprunges hinab. Achthundert Jahre bäuerliches Existieren waltet in unseren Erbanlagen. Töten um zu überleben. Opfern. Das Blut, der Geruch der Gedärme, das Fleisch, das Lachen, die Freude, die Fülle. Nur ein Moment war nicht schön. Wie mein Vater aussah, sein Gesicht, bevor er mit der Schlachtschusspistole in den Stall ging. Dorthin ..., dorthin hat er mich niemals mitgenommen. Damals hab ich das nicht verstanden. Aber heute, heute ahne ich etwas davon. 14.Oktober 2012 Für meinen Papa (er wäre heute 72 Jahre alt geworden.) Übereignet meiner Mama am 27.09.2013, zu ihrem 71. Geburtstag✹Durch uns Menschen geht ein Loch Gestern traf ich eine Frau. Sie kam gerade aus dem Theater. Ihr Gesicht war abwesend, wie immer noch dort, aber sie erzählte mir, das Stück, das sie gesehen hatte, hätte von einer Reise in den Anus gehandelt. Von einer Reise in den Anus! Aber niemand hätte es bemerkt, sie meinte, bemerkt, dass es allein darum gegangen wäre. Alle, auch die Verfasser des Programmzettels, wären fehl in der Annahme gegangen, irgendwann in dem Stück würde im übertragenen Sinne in einen Anus gereist und das wäre natürlich, wo kämen wir den sonst hin, symbolisch gemeint. Das Gesicht meiner Begegnung, also das Gesicht dieser Frau, war noch dort, wohin das Stück sie gebracht hatte, und deshalb erschien es mir in seinem Ausdruck abwesend, obwohl es mir zugewandt war. Nun ja, keine leichte Sache! Es liegt wohl an den Augen. „Wir sind im Arsch“, sagte sie. In dem Stück sei es um Menschen gegangen, um Soldaten, um Verlierer des Kapitalismus und um jene, die noch gar nichts kapiert hätten, selbst wenn sie über und über mit Scheiße beschmiert waren. Das Schicksal zweier armer Schlucker aus Mogadishu, der eine wird Fischer, der andere, weil in den leer gefischten Gewässern nichts mehr zu holen ist, man auf den Grund derselben schauen kann und durch das ungeheuer klare Wasser sehen, dass dieser Grund aus Wut besteht, entscheidet sich, Pirat zu werden. Man kann das dort auf der Uni studieren! Erfahren konnte das die Frau im Theater nur, weil dieser Pirat, natürlich längst geschnappt, in einem Hamburger Gericht, eine Verteidigungsrede hielt, die sich der Autor des Stückes entweder ausgedacht oder selbst angehört, jedenfalls aufgeschrieben hatte. Aber das alles führt ja jetzt ganz woanders hin. Es ging ja eigentlich darum, diese Reise in den Anus zu erzählen. Zuerst einmal durchzieht ja den menschlichen Körper eine Art Schlauch von oben bis unten, zumindest durch Nase, Mund, den Hals hinab über den Magen in den Darm führend und im Anus - am Ende und am Anfang des Schlauches, sieht es ja aus wie ein Loch - endend, oder wenn man so will, geradesogut beginnend. Nun. Diese Idee habe ich nicht von der Frau, die ja noch mitten drin irgendwo steckte, sondern von einem Menschen, der nicht mehr mein Freund ist, und dem ich deshalb nicht in die Ehre erweisen will, seinen Namen zu nennen. Aber so ehrlich will ich immerhin sein, zuzugeben, dass mir dieser Einfall, den Menschen durchziehe ein langes Loch, nicht selber gekommen ist, sondern von diesem Menschen, der nicht mehr mein Freund ist, zugeflüstert worden war, in jenen Tagen, wo wir das noch taten, ich meine, Flüstern miteinander. Aber sei’s drum! Ich habe kein schlechtes Gewissen. Viele Ideen, die unsere Gedanken beflügeln, haben wir nicht selbst, sondern sie sind uns von anderen geschenkt. An uns ist es ja, sie weiterzudenken. Und das machte ich, auf der Straße, an diesem lauwarmen Abend, als mir die Frau mit dem abwesenden Blick von der Reise in den Anus erzählte. Was ist nun, erlaubte ich mir, als wir schweigend da standen und darauf warteten, dass sie Zeit verging und die doch etwas unangenehme Situation, was ist nun das Wesen eines Schlauches? Welcher Gestalt ist sein Inneres? Sind Schlauch und Inneres eine Gestalt. Führt das nun aus diesem Text weg? Ins Nichts vielleicht sogar? Ins Nichts? Ist nicht, wenn ein Schlauch nicht gefüllt ist, nichts darin? Nichts. Was nennen wir Nichts? Ich meine, sowohl das „Nichts“ groß geschrieben als auch „nichts“ kleingeschrieben. Das alles überlegte ich mir und fühlte diese wohlbekannte Unwilligkeit in mir aufsteigen, die sich immer breit machen will, wenn meine Gedanken zu komplex für meine Denkkapazität werden. Da fährt mein vernünftiger Karren an die Wand und die Seele geht alleine weiter, was meistens ein Geschenk ist, weil sie ja viel klarer sehen kann, als die Vernunft. Da schriebe ich folglich am besten ein Gedicht. Das würde dann niemand verstehen, aber ich fühlte mich von dem Gedicht verstanden. Das würde helfen. Sogar sehr! Die Ampel, an der hatten die Frau und ich (ich bin übrigens auch eine Frau. Nur allein dadurch, dass Ihnen oder Euch nun eine Frau, nämlich ich, die Geschichte in der Ich-Form vorliest, müsste ja noch lange nicht, heißen, dass das Ich in dieser kleinen Geschichte eine Frau wäre, oder?!) Also das weibliche Ich, das nicht ich bin, und die Frau mit dem abwesenden Gesicht standen an der Ampel, die nun grün wurde. Beide gingen los, trugen dieses Loch, welches ihre Körper von Mund zu Anus durchzog, über die Straße. Eigentlich, geometrisch betrachtet, ist der menschliche Rumpf ein Kringel, denn er hat in der Mitte, ein vertikal verlaufendes Loch, welches sich so lange erstreckt, dass man es Schlauch nennen kann. Es birgt, wenn man es über die Straße trägt, und die Ampel grün ist (auch bei Rot wäre es allerdings so) Flüssigkeiten und sich auflösende Nahrung in ewiger Dunkelheit. Aber gehört das Innere dieses Schlauches streng genommen zu unserem Körper? Ist es ein umschlossenes Nichts oder ist es Welt? Ist die Luft in einem Tunnel Tunnel oder ist sie Welt? Ist es so etwas wie das Fremde? Wir tragen also in unserem, so empfundenen, tiefsten Inneren eine Fremde, eine Leere, einen Raum, der nicht unser Körper ist, strenggenommen, meine ich? Die Frau mit dem abwesenden Gesicht, sprach jetzt. Sie erzählte von einer Reise durch den Regenwald, an den Arsch der Welt, in den Arsch der Welt. Das Stück hätte kein Ende gehabt, deshalb sei sie noch dort. Sie ärgerte sich, dass es kein Ende gegeben hatte, denn dann ließe sich so schwer eines finden. Man müsse viel länger im Stück bleiben, weil es uns nicht entließe, wir müssten es selbst, ganz allein wieder hinaus schaffen. „Aber es ist ja nur ein Stück, ein Text“, sagte sie schließlich und glaubte, dass sie damit etwas sagte. Aber, was sie damit sagte, war nichts Wesentliches. Sie sagte es, als dächte sie, der Text sei etwas Gemachtes. Was aber, wenn er ein Geschehen wäre? Ich meine, wenn er also wahr wäre, ich meine, wahr wäre, damit kein Ende hätte, offen blieb? Wenn er also nicht aufhört, der Text, denkt er uns unentwegt, Es denkt uns. Was, wenn Worte Wahrheit bergen könnten? Das ist doch nicht auszudenken! Die Frau kehrte mir jetzt das Gesicht zu und wurde anwesend. Wie das ging, kann ich nicht sagen. Sie meinte: „Ich bin der Text“. Und ich nickte, während sie sich bereits zum Gehen wendete. „Das wird aber sehr schwer werden!“ rief ich ihr noch freundlich hinterher. Dabei dachte ich an das gute Gefühl, wenn der Stuhl leicht in großen Mengen abgeht und wie ich eines Tages aus Übermut, vielleicht damals noch, die volle Kloschüssel fotografiert hätte. So eine Freude hätte ich mit dieser Leistung gehabt, aber auf dem Foto wäre es nur ekelhaft gewesen. Die schönsten Dinge kann man eben nicht fotografieren! Kafka sagt, Geständnisse würden umso klarer, wenn man sie widerriefe. Das tue ich hiermit und möchte es dabei belassen. September 2014✹Jetztmoment Bürkliplatz Zürich Die Weise wie sich die mattgrüne Parkbank unter meinem Hintern anfühlt, die leichte Kühle, das saubere Licht in Blau, der See mit den kleinen Booten und den Ausflugsschiffen. Die lärmenden Italiener in Matrosenverkleidung, die Südamerikanerin neben mir. Wie ihre Füße mit den schwarz lackierten Zehennägeln auf den abgestreiften Schuhen ruhen. Der Mann mit dem karierten Hemd. Sein Blick auf den See geht in die Vergangenheit. Die Krähe auf der Mastspitze der Schiffsflagge. Zwei Männer, die sich gegenseitig fotografieren, ohne es zu merken. Die Verkehrsgeräusche, der nach oben offene Raum. 22.06.2013✹Kindheit auf dem Lande Ein kleines Mädchen, ein Mann, schön wie ein Hüne, der Bauer. Die Schweine, entkommene Schweine, im Hof. Das Mädchen, die Treppe, die Furcht vor den Tieren. Der Mann, seine Wut. Die eiserne Stange. Das Mädchen, die Treppe: der Papa. Die Schweine im Hof. Zusammengetrieben. Der Mann mit der Stange, die Fratze, der Schlag, dumpfer Schlag. Das kreischende Schwein. Die Augen des Mädchens, ganz offen. Es sieht. Das Platzen. Das Schreien. Das Schreien. Die Fratze, der Hüne, die Tobsucht, die Stange. Den Papa, das Blut auf den Rücken der Schweine, die Angst. Die Augen des Mädchens, das Blut und die Stange, die Ohren des Mädchens, das Schreien, die Flüche. Das Stehen und Schauen. Wie klein es noch ist. Nur Augen und Ohren. Der Papa, die wütende Stange, das strömende Blut.

//Impressum

Texte & Gedichte: Charlotte Aigner

Illustrationen, Website Gestaltung und Programmierung: Simon Spitzer